Документы Раздел 6 (первая часть)

№977. Обозрение земель Кавказской губернии в отношении свойства их, состояния и звания населяющих оную обитателей. Составлено в 1820 году. Автор А.Ф. Ребров

Состав губернии. Кавказская губерния составлена в 1803 году из отделенных от Астраханской пяти уездов Георгиевского, Кизлярского, Моздокского, Ставропольского и Александровского. Граница. Сопредельность ея. к востоку с Каспийским морем и частью губернии Астраханской; к югу с горами Кавказскими и обитающими в них разных племен и языков народами; к западу с Войском Черноморским, а к северу с Донским. Граница оной от сих войск обмежевана еще до 1797 года, но с губерниею Астраханскою подобного разграничения не было, так как и внутри между уездами разделение их показывается на одних картах. К стороне же горцев постоянно существует токмо живая граница по pp. Тереку, Малке и Кубани; в промежутках же между ними по суходолу равно не было сделано в натуре настоящего утверждения; но, применяясь к обстоятельствам края, линия подается то назад внутрь губернии, то вперед к. местам обитания горских народов. Реки. Губерния сия принадлежишь к числу областей степных, безлесных и безводных. Две большие реки Терек и Кубань, вытекающие из гор Кавказских и впадающие в моря, первая в Каспийское, а вторая в Черное, протекая сию губернию, составляют линию ея с горскими и Закубанскими народами. В числе-же внутренних рек, имеющих большое течение и хорошее свойство воды, есть одна Кума с впадающим в нее ниже Георгиевска Подкумком. Р. Кума протекает чрез Георгиевский уезд к Каспийскому морю и по ней расположено все население сего уезда до земель Калмыкских; все прочие уезды, кроме Кизлярского, наполненного рукавами Терека, не имеют таковых рек и редко хорошую воду. Кура—в Моздокском, Калаус, Тумузловка, Буйвола—в Александровском, Большой Егорлык — в Ставропольском, хотя протекают от 80-ти и до 300 верст до впадения их в другие реки, но имеют воду солонцеватую, в летнее время загнивающую, во время-же бывающих засух и вовсе местами пересыхающую, исключая тех селений, кои издавна при истоках сих вод водворены и приобвыкли к оной, большая часть последующих поселений основана при родниках или ручьях скудных водою; вновь-же заведенные в Ставропольском уезде расположены на местах еще худших, по рекам болотистым, едва имеющим свободное течение только весною и осенью, в губернии летнее-же время гниющим в прудах и, без сомнения, более вреда нежели пользы людям приносящим. Таковы суть воды в Ставропольском уезде, к стороне Черномория, Разшеватка, Челбас, три Бейсуги, Кирпили, Кочеты, Терновка, а к Егорлыку, Калалы, Разсыпная и Сандаты. Проезжая селения по сим речкам и по ныне еще видны следы вреднаго влияния на здоровье людей, произведеннаго худыми водами и заражающимся от гнилости их воздухом. Попечение начальства о благосостоянии людей требует, чтобы в сих местах приостановить умножение населения крестьян до времени, пока нынешние люди хорошо приобыкнут к климату и воде и не будут уже подвергаться тем болезням, которыми страдали они несколько лет при занятии ими новых незаселенных мест и кои по сию пору имеют вид болезненнаго состояния. Леса. Леса в сей губернии были в близости рек и по берегам Терека, Кубани, Кумы, Подкумка, Золки, также в небольшом количестве на вершинах Тумузловки, Буйволы, Егорлыка и по другим речкам и источникам, где свойство воды и земли доставляли удобность к выгодному его произрастанию; но здесь сей скудный дар природы в прежнее время от небрежения, а в последнее по видимому от недостаточнаго управления большею частью истреблен, равно как и в окружности казенных селений, как и станиц козачьих; он остался только в дачах помещичьих, лучше радеющих о сбережении его. Из состоящих-же в управлении казенном, не столько как другие опустошен так называемый Темный лес и то, кажется, по неудобности доставать большия деревья из глубоких оврагов, а другой—Русский, близ Ставрополя, по сей-же причине; но на Куре, в уезде Моздокском, и на Тереке возле кр. Шелкозаводской весьма мало. Много есть мест, где, по обяснению самих жителей, были больные леса, но теперь и следов произрастания оных не приметно. За всем тем обыватели всех состояний не только не помышляют о разведении лесов хотя-бы мелкаго свойства, как легко растущих, применяясь к грунту, но не могут отучить себя от употребления леса не токмо на строения, даже и на отапливание покоев, доставая оный с трудом и издалека; одни токмо весьма отдаленные от лесов селения по затруднению привозить его начали строить дома и делать огорожу из глины, а отапливать кизяком, камышом, бурьяном и соломою, где что добывать можно. Весьма немного в сей губернии дач, в коих нет удобности для лесоводства. Польза собственная обывателей и общественная требует заставить без исключения всех как козаков, так казенных и помещичьих крестьян, не имеющих в дачах своих лесов, разводить оные посевом или насаждением свойственных качеству земли деревьев; но как обыкновенное побуждение со стороны начальства не может произвести успеха в сем хозяйстве, которое по сию пору многими считается за ничто, то для возбуждения в них заботь к сему не полезнее ли были-бы поощрения и взыскания, установленные насчет размножения шелковичных растений? Употребление сей меры, без сомнения, чрез немногие годы покажет до какой степени может быть размножено лесоводство в Кавказской области; без нарочитаго - же попечения скоро ожидать должно, что и последний лес истреблен будет и бедные обыватели принуждены будут каждый кусок дубоваго дерева добывать за несколько сот верст с пристаней Дона и Волги. Обращаясь к Темному лесу и к лесу на Куре, из которых главнейшее снабжение получают на военные потребности Георгиевский артиллерийскй арсенал, инженерная и другие команды, лучшим представляется, чтобы сии два участка леса исключительно от прочих отделены были из ведомства леснаго управления и предоставлены в распоряжение собственно начальства Кавказской Линии, или-же начальника артиллерийскаго округа, и уже по его назначению довольствовались-бы инженерная и другие военные команды приличным на изделия свои лесом и не вырубали-бы лишнего против нужного на необходимости. Земли. Свойство земель Кавказскаго края столько-же многоразлично, как и климат одного места от другого. Судя по пространству земель, в окружности губернии состоящих и составляющих площадь в 9045801 дес., можно-бы предполагать и население по примеру других губернии; но здесь из общих правил изятие делает пространство степей, состоящих или из сыпучих песков и солончаков, или-же всего более из земель, хотя удобными кажущихся, но безводных на большое разстояние. Все сие, присовокупляясь к нездоровому во многих местах климату, ограничивает умножение числа обывателей. Из числа земель степных, лежащих между рр. Кумою и Манычем, поперек на 80 верст, в длину от границы губернии Астраханской до Большаго Егорлыка на 150 верст, по Высочайше утвержденному в 1806 году положению отмежеваны Калмыкам. Таковая-же степь между рр. Кумою и Тереком до дач козачьих войск на разстоянии в ширину от 90 до 130-ти верст, а в длину от берегов Касшйскаго моря до границы Георгиевскаго уезда на 160 верст потому-же положению назначена для кочевья народов мухаммеданскаго исповедания. Подобно сему, следует предположить приличное пространство земель для таковых-же мухаммедан в числе 2800 кибиток, известных под общим именем Татар Бештовских и Калаусовских, обитающих по неопределительности кочевых мест в Георгиевском, Александровском и Ставропольском уездах и теснящихся на свободных участках земель, между дачами поселянскими. По ближайшем разсмотрении всех земель сего края оказывается возможность прибавить к нынешнему населению душ еще до 17500, как явствует из сделанной ведомости. Остальныя земли вниз по Куре, в уезде Моздокском, не способный к заселению Русскими, так как и всю окружность уезда Кизлярскаго вниз от онаго к морю по особенному свойству их и образу обрабатывания, отличному от Русскаго, приличнее оставить удобныя для населения Армянами и другими, им подобными, а неудобныя предоставить к заселению в кочевье Ногайцев, как все сие достаточно изяснено против каждаго участка в каталоге землям. Здесь следует изяснить, что при большой обширности вообще пустопоровних земель в Кавказской губернии, а паче в уезде Ставропольском, в поселении крестьян и в наделении их землею виден такой безпорядок, каковому едва-лди найти можно пример. При начальном образовании сего края и при открытии в 1785 году Наместничества Кавказскаго, в управление тогдашняго генерал-губернатора Потемкина не видно, чтобы сим начальником были постановлены точныя правила о наделении землями крестьян казенных; можно однако-же по тогдашнему отводу заключить, что было назначаемо им в дачу по 15-ти дес. на душу; но с переводом в 1790 году губерни из Екатеринограда в Астрахань изменился и сей порядок. Начальство стало отдалено за 900 верст от Ставрополя и все распоряжение по наделению крестьян землями досталось непосредственно в руки земских коммисаров, действовавпшх по своему произволу, назначавших усадьбы новым селениям как-бы с намерением возродить тяжбы, а близ селений старых помещавших и тогда уже такое число душ, для котораго виден был недостаток определенной пропорции к умножению сего безпорядка уездные землемеры либо по незнанию своего дела, либо увлекаемые другими видами не делали должнаго обмежевания дач; от того ни одно селение не снабжено хотя-бы скопировкою с планов или иным документом, коими по крайней мере показывалась-бы каждому владению окружная черта дачи его. Сей образ действий вскоре по последовавшими спорами, притязаниями земли от одного к другому владению и многолетними тяжбами, которыя время от времени умножаются и не обещают конца. Еще более допущен такой безпорядок в новозаведенных селениях особо учрежденною в 1806 году конторою для переселенцев. Сия контора, снабженная по штату достаточным числом чиновников и особенным землемером, была в состоянии сделать водворение крестьян, переселяемых из внутренних губерний, сообразно установлевным правилам, т. е. расположить усадьбы по плану, отмежевать каждому селению земли в определенной пропорции и не только учредить порядок относительно земель и размножения скотоводства, но и преподать средства для разведения леса и других полезвых насаждений, свойственных климату и качеству земли; но ни того, ни другаго сделано не было. Многия селения поселены безпорядочно, некоторыя-же и на местах неудобных, а все вообще не наделены землею, как следовало, и не обмежеваны. Занятие количества оных, по видимому, предоставлено было на произвол каждаго, от сего произошло, что и новые поселяне едва успели основать оседлость свою, как завели уже и споры за землю, которой, хотя у каждаго селения находится количество не токмо для настоящаго числа, но у других втрое и более, если-бы увеличить население, было-бы достаточно. Весь таковой безпорядок по землям произошел от того, что губернское начальство ни прежде, ни в последнее время не озаботилось составить правила и проект всем свободным и для заселения предполагаемым землям, которых местам и лицам подчиненным оставалось - бы только придерживаться. Высочайшим указом, в 1806 году последовавшим, поручено вице-губернатору Кавказскому собрать о землях подробныя сведения, удостовериться личным обозрением и, сообразно замечаниям ген.-м. Завалишина, приведя в известность, сделать предположение какие участки, в каких местах и для чего с пользою могут быть обращены. исполнение по сему указу начато было в 1813 году вице-губернатором Врангелем; но не по всей губерний произведено, а сделаны токмо общия замечания, во многих местах несходственныя с местными уважениями. В сем запутанном положении находится часть сия доныне. Казенная Палата едва-ли имеет настоящия сведения о границах губернии и о количестве земель; свойства-же их, местоположение и качество вод, определяющих здесь удобность или неудобство основывать приличное хозяйство, камеральным порядком и вовсе не описаны. Разборы споров по землям между селениями производит иногда Губернское Правление, а иногда Казенная Палата, действуя независимо одно от другой, и если не вопреки, то едва-ли одинаково согласныя распоряжения делаются насчет земель по мере того, к которому достигнут наперед жалобы. Но все сии распоряжения не утверждают спокойнаго владения спорящих. Недовольная сторона обыкновенно входить в новыя жалобы на неправильный ход землемера и просить другаго чиновника и другаго межевщика поверить оный; просьба уважается и вновь командированные члены почти всегда находят отступления и неисправности, переменяют межи и сами, наконец, преследуются таковыми-же жалобами от другой стороны,— словом, споры и разборы по землям не имеют ни основания, ни конца, потому что дачи предварительно не снимаются и не делается проектов. Другой предмет, не менее замечательный, показывает с одной стороны малую заботливость насчет казеннаго имущества, а с другой излишнее присвоение власти губернскаго начальства в отношении прикосновения к частной собственности, долженствующей равно быть охраняемою. Если допускается в одном случае, что поселяне и частные люди прихватили количество земли из казенной сверх определенных дач, или присвоили себе занятые под хутора, хлебопашество и скотоводство участки, не имея права и не платя оброка, то в другом и казна многия дачи из частнаго владения обратила в казенное без всякаго отсуждения и судебнаго изследования прав владельца. В уездах, особенно Кизлярском, не токмо частные люди, но даже общества лишились таким образом дач, издревле владеемых. Изъяснив в настоящем существе состояше владений в Кавказской губернии и дабы начальство ближе могло видеть, на сколько степеней земли Кавказского края, удобные и неудобные, разделяются и сообразно тому определить приличныя для них правила, основываясь на опытах и личном повсеместном обозрении земель, можно с вероятностью представить. Свойство земель В Ставропольском и Александровском уездах все места, приближенные к горам и возвышенностям, признаются совершенно удобными и могут принадлежать к первому классу. Толстый слой чернозема, более аршина в тех местах простирающийся, смешанный с мергелем или мелким камнем и песком, есть наилучший здесь для хлебородия; где-же нет сей примеси, там земля требует согревания унавоживанием, а без того, будучи очень тучною и холодною, оказывается не столь плодотворною, посеянный хлеб выгоняется в непомерный рост соломы, но не содержит зерна. К сему классу могут быть причислены и земли возле Георгиевска и выше онаго по рр. Подкумку, Куме и от оной к Кубани. В местах сих поселянам достаточно было-бы для хлебопашества и сенокоса 15-ти-десятинной пропорции, ибо и скотоводство тут не так свободно размножается по причине невозможности в зимнее время содержать скот на подножном корме, как в других низменных местах. Второй класс земель удобных начинается по склонению горизонта от гор и возвышенностей на низменности к востоку по рр. Куме и Тереку, а к западу по Кубани, к северу-же к Донским пределам вниз по Большому Егорлыку, где грунт постепенно изменяется по мере уклонения и сближения к морю. Здесь слой чернозема, а паче между Кумою и Тереком местами не имеет толщины двух вершков; под ним находится глина чистая, либо смешанная с песком; далее-же в глубину оказываетя оная солонцоватаго свойства, либо слоями изгарь разсыпающаяся и не приемлющая в себя водяных частей. На таковых землях и посев хлеба производится отличительным от других образом и сколь можно реже. Земля не поднимает, подобно Россшскому, густаго посева, и не производить ни роста соломы, ни полных зерен в колосьях; по семке-же 3-х, а добрыми хозяевами 4-х хлебов с одного клина, земля, быв приведена в истощение, не производит урожая, заростает бурьяном и другими сорными колючими травами и требует отдохновения от 15-ти до 20-ти лет, да и тогда посеянный на сих залежах хлеб не приносить такой прибыли, какова была на новом. Были деланы опыты удабривания полей сих унавоживанием и по примеру земель Донских выпуском скота для пастьбы на полях, бывших под хлебом; но сие во многих местах было безполезно, а унавожение и того менее оказало услуги, присовокупляя по видимому теплоту свою к земле сухой и без того распаляемой зноем солнечным, особенно где грунт песчаный, дожди бывают редки, а сильный восточный ветер, обыкновенно до половины марта и весь апрель продолжающийся, а среди лета зной и мгла до невероятности изсушают землю и губят нивы. Такого свойства земли 15-ти-десятинная пропорция поселянам весьма недостаточна. 25 или 30, по примеру земель помещичьих, только что удовлетворили-бы потребностям при размножении скотоводства и усилении хлебопашества. Третгй класс удобных земель составляет окружность около Кизляра, не касаясь вод Каспийскаго моря и вытекающих из него заливов, где избыточное рыболовство, если не превосходить лучшия ры- боловныя земли, то не уступает им по выгодам и сообразно тому должно быть водам сим в первом классе земель удобных. Впрочем, собственно удобность земли по окружности Кпздярской, начинал от земель Семейнаго Войска и далее вниз к берегам морским, зависит от напоения водою и в редких местах требует отдыха более 4-х лет. В сие время оныя зарастают травою, способною для сенокоса, и потом по напоению водою являются готовыми для хлебопашества, производя вновь хороший урожай хлеба; места-же, способныя в особенности для сеять сарачинскаго пшена, не требуют и сего отдохновения и чем старее распашка, тем лучший приносит урожай, но не инаково, как с помощю воды. В сем случае потребны токмо опытами дознанная степень и время напоения, без чего равно вредны сколько излишнее наводнение, затопляющее низменности и производящее на них болота и камыши, столько-же и недостаток воды, превращающая лучшия земли в безплодные солончаки. По сим уважениям сих земель также менее 30-ти дес. на душу определить едва-ли можно. Сим количеством пользуются Армяне, в сем уезде водворенные. Таково различно есть состояние удобных земель Кавказской губернии. Применяясь к оному, сила указа, состоявшегося 31-го марта 1818 года, о непременном заселении розданных по рескриптам частным людям земель в 6-ти-летний срок, должна иметь изъятие. Если заселить их числом душ, соответственным количеству земель, то поселяне и помещики оскудеют в землях хлебопашественных по выпашке и истощении новых грунтов и по неудобности в большй части губернии распахивать старый ранее 15-ти и 20-ти лет. Земли, почитаемыя неудобными, также могут быть разделены здесь на три класса. К первому причислить следует: а) Безводныя степи, кои хотя имеют хорошую почву, но удалены от вод столько, что в течение летняго дня едва и не везде могут изворачиваться подводы с водою для продовольствия людей и напоения скота на полях, а сие и составляет естественную неудобность обработывать их для хлебопашества или производить сенокошение. Впрочем, самая сия безводность степей в некоторых местах имеет свои выгоды, доставляя обильную пастьбу для скота кочевых народов в зимнее время, в которое пасутся тут табуны лошадей, рогатаго скота и овец и пользуются кормами, натурою сбереженными, по безводию от истребления их летом чего не могло-бы уцелеть от кочующаго народа и поселян, если - бы находились близко воды? Таковыя места есть в уезде Ставропольском по Кубани, к границе Черномория и по Егорлыку, а в Георгиевском, Александровском и Моздокском между реками Тумузловкою, Кумою, Курою и Тереком, где на разстоянии 40 и даже 80-ти верст нет хорошей, а инде и никакой воды. б) Земли, неспособныя для хлебопашества и сенокоса, произрастающия мелкий камыш, между оным, осоку, степной полынок и бурьян, способные только для пастьбы скота в зимнее и осеннее время. Сего свойства земли находятся вниз по р. Куме, по взморью и около Кизляра. в) Земли, имеющия каменистый грунт, балки и овраги, где хотя тоже ни пашни иметь, ни сено косить не удобно, но скот находит себе достаточную пищу в подножном корме. В других местах и самый камень доставляет обывателям выгоды, заменяя строевой лес, или для выделывания жерновов мельничных. Таковые грунты находятся возле Ставрополя, близ Прочнаго Окопа, в даче станицы Александровской, сел. Новоселицы, Калиновой, Благодарной, а в уезде Георгиевском около Горячих и Кислых минеральных вод. г) Рыбныя ловли по Тереку от Кизляра к морю, где река сия, разделяясь на разные рукава, впа дающие в море, доставляет изобильное рыболовство. Все сии четыре статьи неудобных земель безобидно можно полагать в дачу, считая по 2 десятины за одну удобную. Сюда-же можно причислить и земли, бывшие удобными, но по истощении их распашками, как обяснено выше, сделавшияся на много лет безплодными для хлеба и сенокоса и только что годными для пастьбы скота, каковых всего более в уездах Геориевском, вниз по Куме, а в Моздокском— по Куре, Малке и Тереку. Во второй класс земель неудобных поступить могут. д) Камыши во многих местах по губернии, а паче вниз по Куме и в уезде Кизлярском по рекам и близ моря по ильменям растущие, заменяющие обывателям и кочевому народу не только дрова, но частью и лес для домашнего обихода, а осока, между ним произрастающая, скудный корм скоту. е) Солонцоватыя степи, неудобныя по своему качеству для пашни и сенокошения, но произрастающия по временам травы, полынь и тому подобное сухое былие, в коих однако - же степной скот особенно в осеннее и зимнее время находить себе полезную пищу. ж) Рыбныя ловли по рекам Кубани от Ладожской станицы вниз до Черноморской границы, а по Тереку от станицы Ищорской до разделения его на рукава около Кизляра, где ловли сии доставля- ют также пользу обывателям, достаточно ими довольствоваться. Сии четыре статьи земель неудобных достаточно определить, считая по три десятины за одну удобную. Третий класс земель, совершенно неудобных и по межевым правилам в дачу не подлежащих, составляют: з) Солончаки, не произрастающие ни в какое время травы, а при малом ненастьи производящие большая грязи и топи. и) Болота и трясины, по коим хотя и растет камыш, но нет удобности добывать его, разве в жестокие морозы, кои редко случаются. и) Пески сыпучие, не производящие никакого былия; безплодныя и каменистыя горы, утесы, водомойни и овраги. к) Воды по рекам и источникам, где нет значительнаго рыболовства. Обитатели. В столь многоразличном качестве земель Кавказскаго края не менее различны и обитатели онаго столько-же вероисповеданием и языком, сколько нравами, обычаями, образом жизни и родом упражнений. Составляя вообще до 20-ти разных племен и званий, они разделяются на имеющих домоводство и постоянную жизнь и на кочующих. Продолжение » Раздел 6, Вторая часть "Обозрения.." А. Реброва |

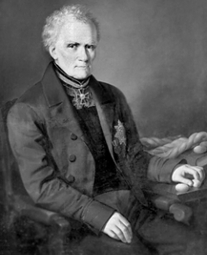

Ребров Алексей Федорович Род.в Москве 21-го февраля 1776 года,

ум. в Пятигорске 23-го октября 1862 — выдающийся русский шелковод и винодел,

Кавказский областной предводитель дворянства, ученый; В середине 1780-х годов отец его,

служивший в Сенате, перешел на службу в Астрахань, где в 1786 году десятилетний

Ребров был определен на службу в Земский Суд. Его трудолюбие и необыкновенные

способности были замечены начальством, и в 1795 году он был произведен в первый

чин и переведен на Кавказ — секретарем канцелярии Кавказского

генерал-губернатора графа Гудовича. В должности секретаря он оставался при

главных начальниках Кавказского края: графе Моркове, Киселеве, кн. Уракове и

Кнорринге. За особые труды по присоединению Грузии

к Российской Империи Ребров был произведен, в 1801 г., в чин коллежского

асессора и ему пожаловано было 200 душ крестьян, выйдя в отставку, в 1812

году избран был Кавказским областным предводителем дворянства; независимо от

этих обязанностей, он исполнял поручения главных начальников Кавказского края;

так, в 1819 и 1820 годах на него было возложено описание всех земель Кавказской

области с определением границ казенных, казачьих и частных земель и начертание

предварительных правил для размежевания их (за этот труд ему был пожалован

орден Владимира 3-й степени); в 1821 году ему было поручено составить правила

об отношениях Кабардинских владельцев к своим подвластным; в 1822 году он вновь

поступил на службу, чиновником особых поручений к главному начальнику Кавказа

А. П. Ермолову. По этой должности он составил Положение об управлении

Кавказскою Областью, Правила о наделении казачьего линейного войска землями,

Положение об управлении магометанскими инородцами и калмыками, кочующими в Ставропольской

губернии; ему было поручено также обозреть и назначить места для новых станиц

от Пятигорска до Прочного Окопа, для поселения линейных казаков, и водворить их

на избранных местах. В 1827 году Ребров вышел в отставку с

чином статского советника. В своем селе "Володимировка" (сел.

Владимировка, Левокумский р-н, Ставр. край), занимался

шелководством и виноделием. Шелковичных червей он выписывал из Китая, Аравии,

Франции и других стран. Им изобретен снаряд для размотки и сращения шелка; за

шелководство им получено 5 золотых больших медалей; его шелк славился, как один

из лучших в Европе, о чем Ребров был уведомлен французским Королевским

обществом шелководства. В 1851 году шелк Реброва был представлен на Всемирной

выставке в Лондоне, завоевав очередной главный приз и получив абсолютное

признание ведущих шелководов Европы. А в 1852 году управляющий шелководством

Парижа Камилл Бове заявил: "Шелк Реброва по белизне, перламутровому

отливу, ровноте и эластичности не имеет равных в Италии и Франции". Ребров разводил до 40 различных

видов винограда. Вина Реброва славились не только в России, но и за границей. Его полушипучие вина поставлялись к Императорскому столу. Успешно занимался А. Ребров и

овцеводством. В 1835 году он получил еще одну награду – орден Святого

Станислава 2-й степени со звездою – «за отличное усердие и труды на пользу

отечественной промышленности». Он был членом Императорского московского общества

сельского хозяйства, Московского общества улучшения овцеводства, императорских Вольно-экономического и Русского географического

обществ. Очень много сделал Ребров для

развития курортов Кавказа. Так были составлен документ «Правила устройства

Кавказских минеральных вод хозяйственным образом». Алексей Федорович построил

дома в Пятигорске и в Кисловодске. В Пятигорском его доме останавливался А.С.

Пушкин в 1820 году, а его кисловодский дом, упоминается в романе М.Ю. Лермонтова «

Герой нашего времени». Ребров принимал участие в создании

знаменитого Кисловодского курортно-лечебного парка. В создании садов и парков

Пятигорска использовались саженцы из имений Реброва. Алексей Федорович дожил до глубокой

старости. Умер в 23 октября 1862 г. и был похоронен в

Пятигорске. Портрет с сайта: http://www.sgazeta.ru, Газета Сельская жизнь №11 от 17.02.2011 г , статья «Шелковый путь помещика Реброва», автор Владимир Смоляков. Текст с сайтов: http://www.biografija.ru .

Биографическая энциклопедия. http://www.sgazeta.ru,

Газета Сельская жизнь №11 от 17.02.2011 г , автор статьи Владимир Смоляков http://blog.narzantravel.ru/?p=28 «Алексей Федорович Ребров – выдающийся гражданин Кавминвод». |